从轧钢工人到制冰师,刘博强的“冰火”转变

刘博强今年43岁,在首钢工作24年了。随着北京进入冬奥时间,他的工作场地从热气腾腾的轧钢车间,转向冷气十足的冰壶场地,他也实现了从轧钢工人到制冰师的转型。

如今,冬奥会的脚步临近,刘博强希望为服务保障冬奥会贡献自己的力量。“我相信,凭着中国工匠的韧劲,我会做得更好。”

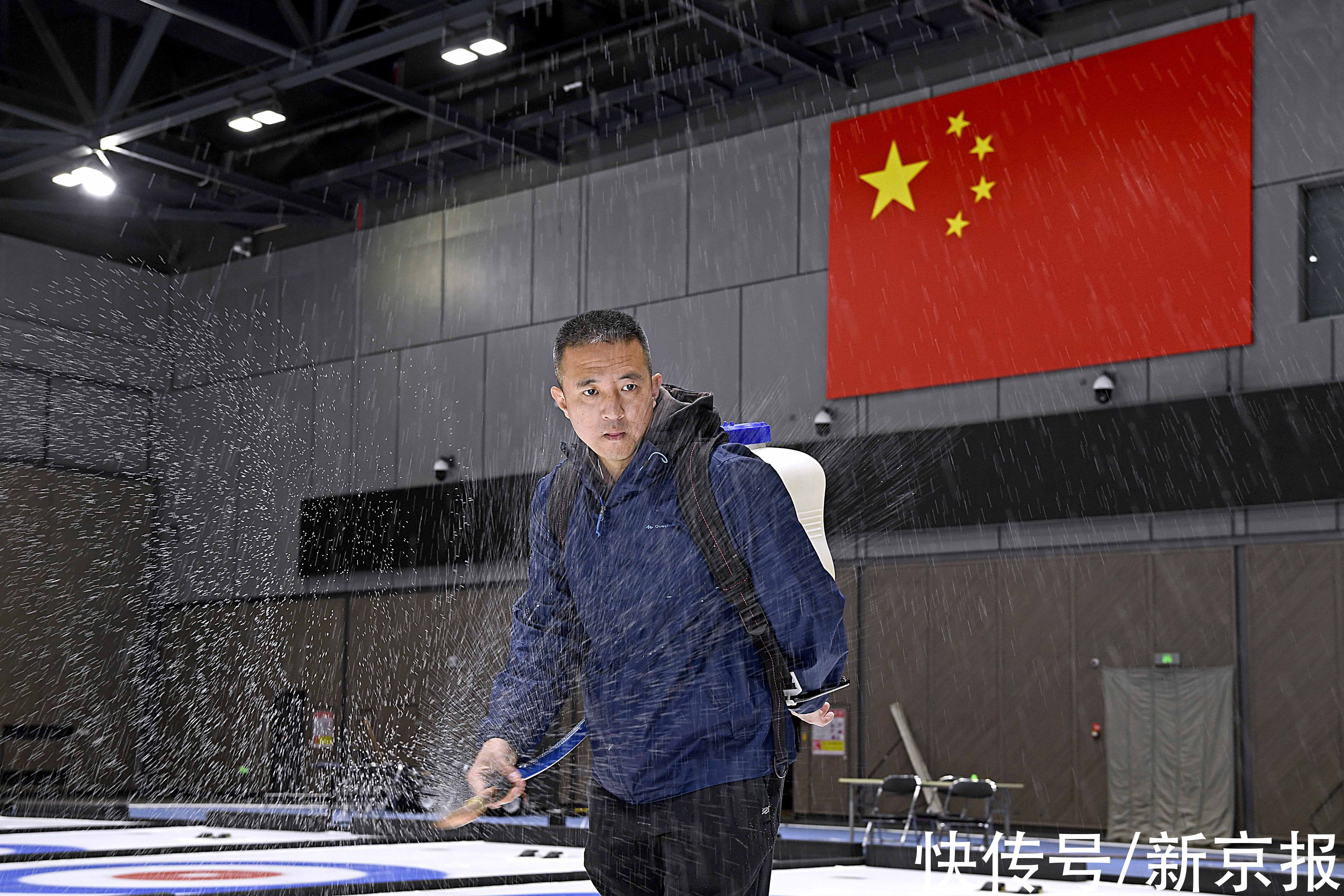

刘博强正在“打点”。受访者供图

从钢花到冰块

刘博强在首钢干过轧钢工、焊接工、维检工。在钢花四溅的车间里,他就见证过“工匠精神”。多年后,他把这种精神延续到首钢“四块冰”的工作中。

“三百六十行,行行出状元。工匠精神,就是把自己这一行干到极致。”刘博强回忆说,他刚到首钢工作时还是个毛头小伙儿,当时的第一任班长就是首钢的“四化尖兵”,也是车间轧钢最快的人。其他人轧一块钢用时一分钟,这位班长只用55秒。

“别小看这5秒,一个班下来,他能比别人多轧好几块钢,产量最高。这不是一天两天能练出来的,要特别认真和仔细,才能抢回这几秒钟的时间。”

受这位班长影响,刘博强干活也不怕脏累。有一次,他钻到轧机后面更换油管,拧开一个直径30厘米的螺丝,干完活儿出来,身上、脸上沾满了油渍,同事完全认不出他。那时的他不曾想到,未来的工作环境会发生天壤之别。

2016年冬奥组委进驻首钢北京园区后,老厂区的精煤车间、运煤车间陆续改造成国家冬季运动训练中心“四块冰”——花样滑冰、短道速滑、冰壶和冰球四个场馆,用于国家队训练。

此前,刘博强没关注过冰上运动,只在做空调维检时学习过一些制冷原理。但他还是出于好奇,报名参加了制冰和扫冰培训。2017年7月,刘博强前往首都体育馆学习,开启了他的制冰之旅。

“打点”制出完美场地

“制冰不是往地上泼点水就完事了,这里面的门道儿很多。”为了多学一点,刘博强休息日也不闲着,跑到首体帮师傅们干活儿。

3个月后,刘博强带着学到的扫冰手艺回到了首钢,当时他还接触不到核心的制冰步骤,但已将制冰机的使用操作规程默默地记在了笔记本上。

彼时,首钢的场馆已经陆续启用,早上7点,运动员开始训练,刘博强4点就要起床,5点就要抵达冰场清理完毕。下午4点,运动员结束训练,他又回到冰场继续修冰,干到晚上10点,到家已经11点了。不久后,勤快的刘博强被分到冰壶馆辅助制冰。

与其他场地相比,冰壶场地对平整度和滑度的要求更为苛刻。刘博强解释说,一般花样滑冰和短道速滑对场地平整度的要求是,任意3平方米区域高度差不超过2毫米,但冰壶场地平整度极细微的差别,都会对冰壶走向造成严重影响。

同时,冰壶赛道和普通的冰场不一样,并非是光滑的表面,而要有一层“小凸起”,专业术语叫“冰点”,目的是增加赛道滑度,方便冰壶滑行控制和刷冰。人工制作冰点的过程叫做“打点”,是一项技术难度很高的工作。

冰壶赛道长45.72米、宽5米,从头到尾打一次“点”,规定时间是45秒,慢了或者快了都不行,考验的是力度、熟练度和精准度。

不甘于扫冰,刘博强向冰壶馆的制冰师借来“打点”壶,每天坚持高强度的练习,右胳膊比左臂粗了一圈,终于形成了肌肉记忆。

在国外制冰师的指点下,刘博强的制冰技术日益增进,他期待自己能参与冬奥会制冰工作,为冬奥会贡献力量。

刘博强推着冰车修冰。受访者供图

■ 对话:我跟洋师傅学习“武功秘籍”

新京报:你如何看待自己的这次“转型”?

刘博强:北京申办冬奥会成功后,冬奥组委进驻首钢园区,园区开始产业转型。不仅是产业转型,我们“首钢人”也要转型。我们赶上了这个好时候,恰巧我对制冰也很感兴趣,所以就有了学习和参与制冰的机会。

新京报:制冰都有哪些步骤?

刘博强:制冰包括冻冰、修冰、融冰等步骤。光是冻冰,就有浇冰、刮除冰面杂质、喷白、划线等多道工序,也有很多要求。

比如冰壶要求冰厚3厘米,冰球要求冰厚5厘米,短道速滑要求冰厚3.5厘米至4厘米,花样滑冰的冰则要冻到5.5厘米至6厘米。因为花样滑冰运动员有很多跳起和下落的动作,如果冰不够厚,冰刀就有可能扎到冰面下的水泥地里,导致运动员受伤。